清水町はその昔ニトオマフと呼ばれていました。十勝川に合流する小さな川の名で、水際に流木が集まる所という意味です。この地方にアイヌの集落があったため、明治初期の開拓時代に村の名としましたが、後に漢字の「人舞」をあてはめ、次第に漢字をそのまま音読みにして「ひとまい」と呼ぶようになりました。

アイヌ民族がいつのころからこの地に住むようになったかは定かではありませんが、「北海道殖民状況報文」によると、安政2年(1855)、十勝国にあったアイヌの集落は31で、266戸、1,121人となっています。また安政5年(1858)当時のニトオマフに居住していたアイヌは4戸、男子15人、女子7人の合わせて22人であったといわれます。

この地のアイヌ集落の初代部族長はアラユクという人で、ビロー(広尾)の出身であったといわれています。アラユクの死後その跡を継いだのがアラユクの次男シルンケアイノです。シルンケアイノは、松浦武四郎とゆかりのある人物です。武四郎が安政3年(1856)大津から幌泉までの海岸線を踏査した時にその道案内役として同行しました。シルンケアイノは部族長時代、毎年一回、広尾会所へ出向き、狩猟で獲た獣の皮を納め、その見返りに米、粟、酒、食器などを受け取り、村に持ち帰ってきました。

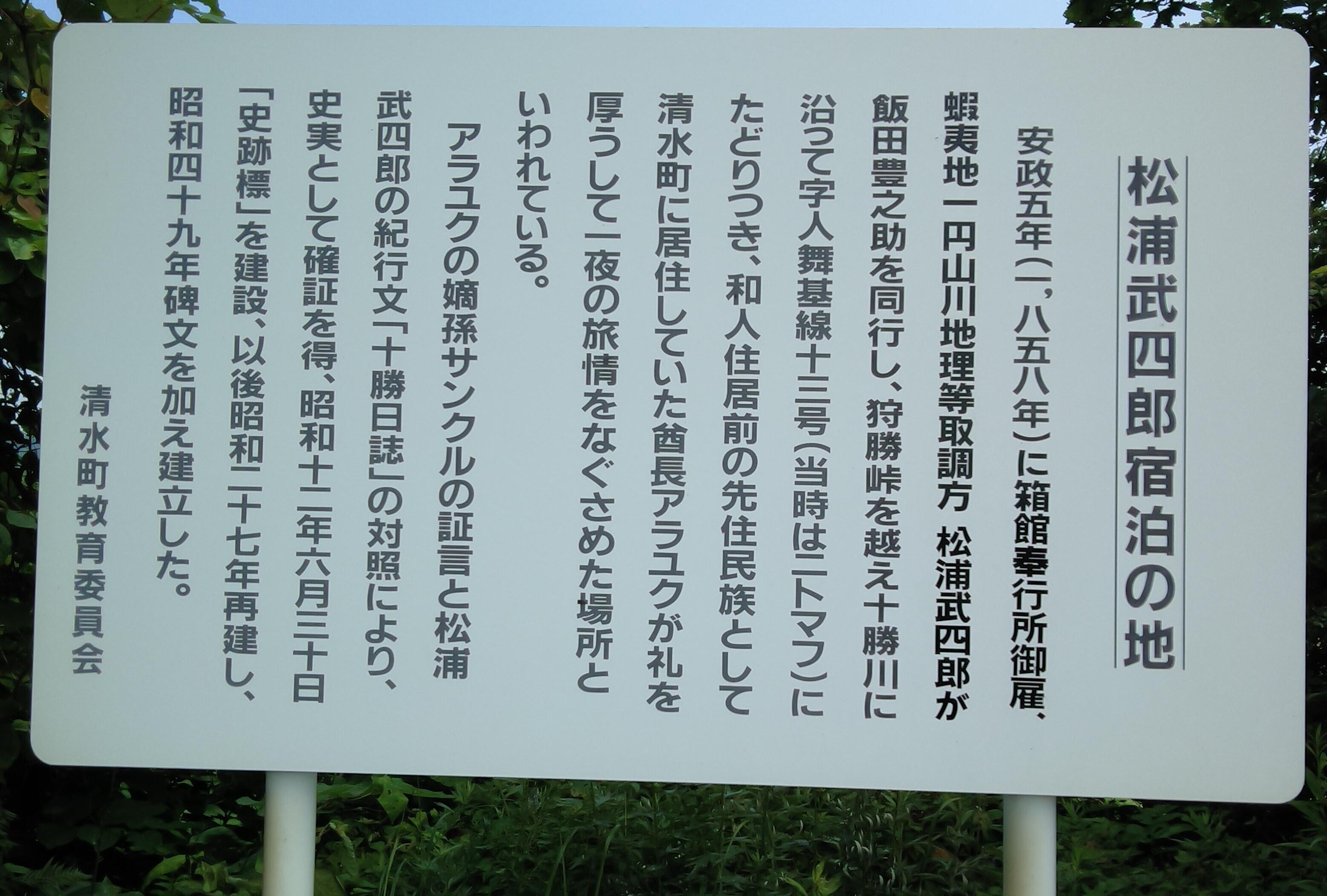

「十勝日誌」で知られる松浦武四郎と、その一行が石狩川河口から陸路を通り、十勝方面に向かったのは安政5年(1858)の旧暦2月19日のことです。内陸部を経て十勝越えのため、ソラプチト(空知川)の最上流から十勝川の支流サヲロ(佐幌川)に至っています。武四郎一行は同年旧暦3月13日にニトマフ、同14日にヒバウシと、清水地区で2泊し、翌15日十勝川と佐幌川の合流点から御影、芽室、音更を通って大津に出た後、武四郎は一行と行動を別にして釧路方面に向かいました。

十勝日誌にはニトマフの一夜を武四郎はこう書いています。クッタラウシ(屈足)を経て、川筋を下がっていくと二股に分かれる道端に12、3歳の少年が二人座って一行の来るのを待っていた。不思議に思って聞いてみると「道を間違えないように乙名の家から案内のためにきた」という返事である。親切なことだと感心して、その後をついていくと、五町ほどでニトマフに着いた。

このときアラユクは74歳、その姿は「大形の萌黄純子の広袖に山靼錦の陣羽織を着し、二人の童子に太刀、烟草入を持たせ、白髪肩を捲い膝を隠す許りの紅髭を撫で、枝杖を突て我を迎ふ。其容貌蕩々として如何にも一封内の酋長と見えたり」(「十勝日誌」定本)という堂々たる姿だったようです。

陣羽織は通常、オムシャのときに領主から有力なアイヌに贈られるものですが、アラユクが着ていた陣羽織が山靼錦だとすると、遠く中国東北地方からサハリン、千島を経て交易されてきたもので、和人でも滅多に入手できない貴重品です。そのうえ、二人の少年を太刀持ちになぞらえて従えている格式の高さにも感服し、武四郎はシルンケアイノの案内で村内をみてまわりました。集落には5軒の家があり、みなアラユクの一族でした。

「今日は神呑だ」といって始まった酒盛りは、総勢で50余名。アラユクの家に入りきらず、女、子どもも交えて3軒の家に分かれて、飲めや、歌えの大宴会になりました。アイヌの社会では酒は和人から交易で入手する貴重品です。武四郎の一行は酒は持参していないため、どうやらこの酒はアラユクが用意したドブロクらしく、同行の飯田豊之助が次のような歌を詠んでいます。

荒蝦夷の 腕を醸せし此酒は 鬼ころしとも言うべかりける

酒の肴は、皿に山盛りにした鹿肉や腸、氷鮭で、武四郎は、お礼に小豆がゆを作って一同に振る舞い、とても山の中のコタンとも思えぬ賑わいであったとのことです。

松浦武四郎は文政元年(1818)三重県伊勢国一志郡の郷士松浦桂介の四男として生まれ、幼名を竹四郎といいます。少年時代から山登りなどをし、17歳で日本全国を踏破。弘化2年(1845)27歳の時に蝦夷地に渡った後、数回にわたって当時の日本人がほとんど足を踏み入れたことのなかった蝦夷地を縦横に踏査し、詳細な蝦夷地図を完成させました。武四郎はこのほかにも蝦夷日誌、石狩日誌、東西蝦夷山川地理取調日誌など、約700冊にものぼる著書を残しています。明治元年(1868)から箱館府権判事、開拓使御用係、開拓大主典、開拓判官などを歴任し、退任後は東京で書画骨董を友として暮らし、明治21年(1888)71歳で没しました。

北海道上川郡清水町字人舞278-11